(2008年8月13日)

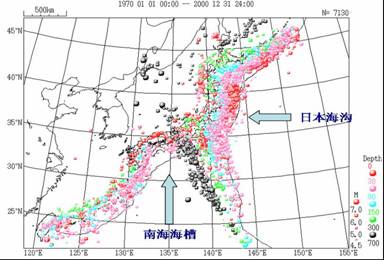

选择日本作为四川灾后重建借鉴学习对象的意义在于:首先,因为日本是世界上发生地震最频繁的国家之一(图1)1,20世纪发生的6级以上的地震占全球的26%(我国占30%),可以说中日两国在发生地震灾害上是难兄难弟,上世纪发生在两国6级以上地震次数之和占全球的50%以上。地震造成的死亡人数,20世纪中国一个国家占全球的50%,加上日本,达到70%左右。其次,日本是世界上最早形成建筑抗震标准的国家。至今为止,人类尚不能准确预测地震的发生,但是建筑的抗震标准、抗震设计与技术正日趋成熟。日本建筑师认为,日本的建筑抗震水平就是要求建筑在地震中即使翻滚也不会因毁坏而压死人。第三,灾后重建的经验最为丰富、最成功。神户大地震后“不死鸟计划”的实施、新泻大地震后的创造性重建等都被誉为全球地震后重建的典范,前者发生在城市的密集区,后者发生在农村,正好为我国提供了城市防灾和灾后重建的城市样板和农村山区重建的样板。更重要的是日本与我国有许多共同点,如人多地少,地形复杂,城镇发展模式都以密集型的城镇(Compact city)为主。凡是密集型的城镇,都会放大地震造成的灾害。

图1:日本地震分布图

一、如何理顺重建规划体制,尽快实施科学重建

灾后重建,规划必须先行。但是现行的重建规划门类众多,规划的编制要求很高,规划的体系非常繁复。《汶川地震灾后恢复重建条例》规定:“地震灾后恢复重建规划,应当包括地震灾后重建总体规划和城镇体系规划、农村建设规划、城乡住房建设规划、基础设施建设规划、公共服务设施建设规划、生产力布局和产业调整规划、市场服务体系规划、防灾减灾和生态修复规划、土地利用规划等专项规划。”2如果再加上城镇公用基础设施规划、风景名胜区恢复重建规划等等,总数不下于四十种。如何从这些五花八门的规划当中理出两大类主要的规划,是重建工作的当务之急。

日本灾后的恢复重建,大致分为二个阶段,第一阶段是发生震后3周内,主要是落实抢险救灾的应变措施。第二个阶段是发生地震4周后,正式启动恢复重建,主要是两大规划体系,一是重建规划体系,如阪神复兴计划,包括基本构想和基本政策方针,相当于我国地震灾后的重建总体规划;二是城镇总体规划和乡村规划,这属于地震当地原有的法定规划。这两类规划应在重建过程中相互协调、相互支持,最后落实到指导城乡基础设施和住宅重建上(图2)。由此可见,灾后重建可依据的规划主要分两大类:一类是为灾后重建编制的专门性、宏观性、协调性的规划,一类是原有的城乡规划的修订,通过这两者的有效结合,才能科学、高效地进行灾后重建工作。

日本灾后重建的思路非常成熟,其他的专业性规划,都从属于这两大类。我国已经发布的灾后重建规划,属于全局协调性规划。从世界范围来看,这类规划具有以下特征:一是指导性而非约束性。一般着重阐明重建政策,列明住房重建、生活支援、公共设施、生产重建、基础设施五个部分重建的基本目标与政策要求;二是号召性而非强制性。着重是利用重建的目标,动员社会各界齐心协力来推进重建;三是激励性而非惩罚性。鼓励创新创造,充分调动人民群众的积极性和自主精神;四是从下而上编制而非从上而下。如日本是由各个市、町、村依据实情编制简要的规划,然后汇集形成整个灾区重建规划;五是经常反馈性修订而非一定终身。日本的灾后重建规划,先是为期2年的应急修复规划,然后是为期3年的主体性修复规划,再是5年创造性修复规划,三个阶段加起来为期10年。我国目前制订的重建规划主要是应急性的修复规划,为期3年;六是重建规划着眼于弥补其他规划的不足,而非取而代之。它属于“软”规划,与原有的各类“法定规划”,特别是城市规划、城镇总体规划等“硬”规划呈互补协同的关系。所以,国务院颁布的《汶川地震灾后重建条例》第三十五条指出:“城镇恢复重建应当充分考虑原有城市、镇总体规划。”这就反映了地震灾后重建的两大主要规划体系的性质与互补性。